高岡城

| 所在地 | 富山県高岡市古城 |

| 形式 | 平城 |

| 主な城主 | 前田利長 |

| 遺構 | 曲輪・石垣・堀・井戸 |

| 指定・選定 | 国指定史跡・日本100名城 |

| 訪城年月日 | 2025年5月13日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

二の丸跡に建つ高岡市護国神社

本丸-二の丸間の堀

本丸と二の丸を繋ぐ石垣造りの土橋

~城内で唯一石垣が残る場所である~

本丸跡

本丸跡

~前田利長在城時代には本丸御殿などが建っていたが、

天守は建てられなかったらしい~

朝陽橋を渡って本丸へ

朝陽橋上から見た水堀

朝陽橋(ちょうようばし)

~本丸-梅林(本丸東)間の堀に架かる橋である。江戸時代

の絵図には「貫土橋」と記されており、形式は車橋(引き橋)

であったと考えられている~

小竹薮

~江戸時代の絵図によるとこの場所は「御城外」と呼ばれて

いたそうだが、高岡城の曲輪の1つと考えられている。現在

は「小竹薮」と呼ばれる広場になっている。

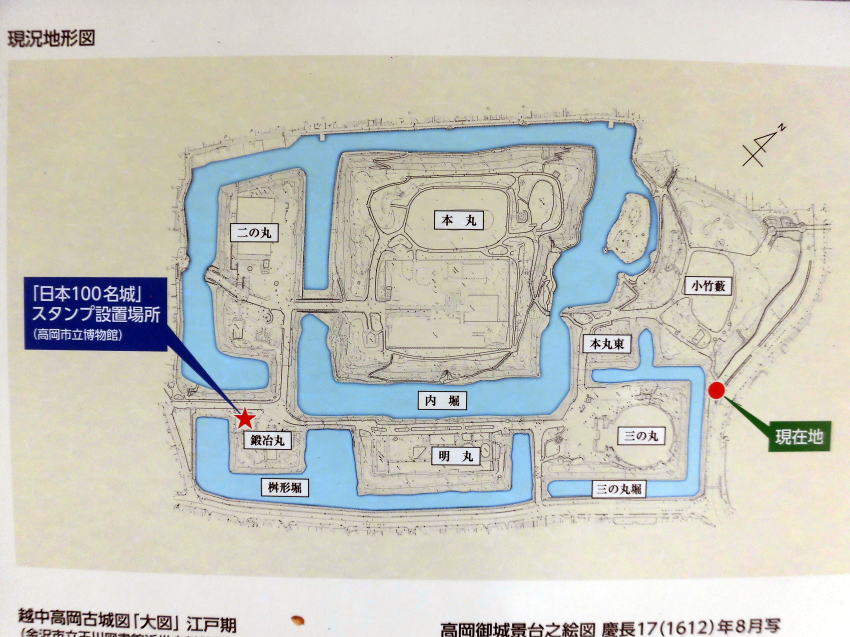

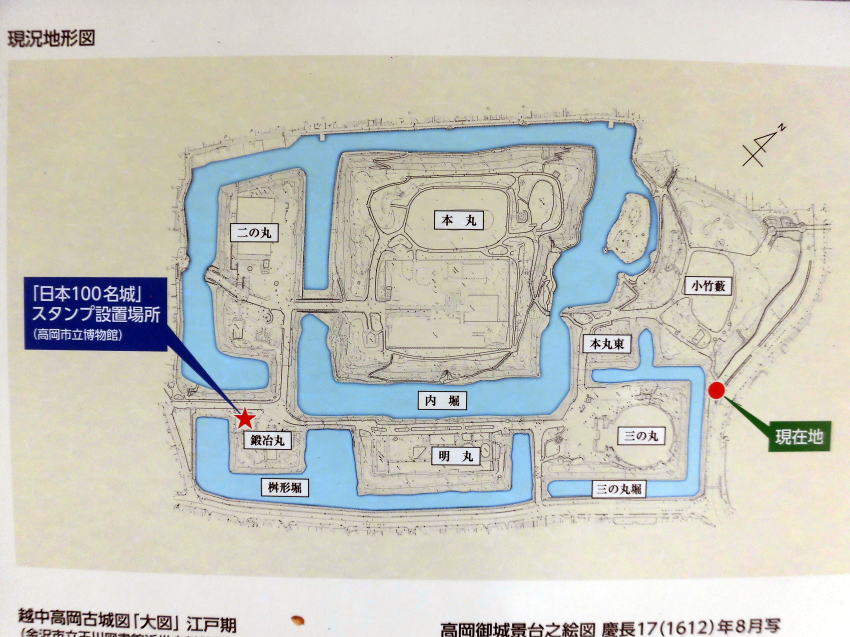

縄張図(小竹薮駐車場に設置された案内板より)

~本丸、二の丸などの曲輪を土橋で繋げる「連続馬出」となっており、高い防御力を誇る城であった。この曲輪と水堀は現在も

ほぼ完全な形で残っている~

古城公園マップ(小竹薮に設置された案内板より)

高岡古城公園は、加賀藩2代藩主、前田利長によって築かれた高岡城の城址です。

慶長14年(1609)、利長は大火に見舞われた富山城に代わり、加賀・能登・越中の中心に位置する関野の地に居城と城下町を移し、高岡城

と命名しました。縄張り(設計)を担当したのは、築城の名手と謳われた高山右近と伝えられています。

慶長19年(1614)、利長が死去し、次いで大坂夏の陣で豊臣家が滅亡した元和元年(1615)、幕府の一国一城令により高岡城は廃城され

ました。しかし、3代利常をはじめ歴代の藩主は、城址を高岡町奉行の管理下において、米蔵や塩蔵を設置し、土塁や堀を残す措置をとりました。

明治3年(1870)、金沢藩は窮民救済と農地増殖を目的に高岡城址を民間に払い下げる布達を出し、明治5年(1872)の廃藩置県後、

七尾県は水濠を除く31,066坪を民間に払い下げる決定をしました。これに対して、高岡の象徴である「古御城」を壊すことについて高岡町民は

反対の意思を示し、当時の第17大区区長(現在の高岡市長に相当)服部嘉十郎ら高岡町民有志による公園指定請願運動が起こりました。

明治6年(1873)の公園条令(太政官布告)、翌年の射水神社の遷座もこの運動を後押しするものとなり、明治8年(1875)7月に「高岡公園」

として指定され、今日の高岡古城公園が誕生しました。

<現地案内板より>

高岡城

本丸跡に建つ前田利長の騎馬像

本丸跡に置かれている石垣石

~明治8年頃に和田川の護岸工事が行われ、高岡城の石垣

が転用されたらしく、この石は河床から引き上げられたもの~

本丸と二の丸を繋ぐ石垣造りの土橋