白鳥城

| 所在地 | 富山県富山市吉作 |

| 形式 | 山城 |

| 主な城主 | 神保長職(じんぼうながもと) |

| 遺構 | 曲輪・空堀・井戸 |

| 指定・選定 | なし |

| 訪城年月日 | 2025年5月13日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

| 車での登城 | 可(東出丸近くの駐車場まで) |

「天守台」と呼ばれる本丸櫓台

西一の丸跡

西一の丸跡

本丸下郭跡

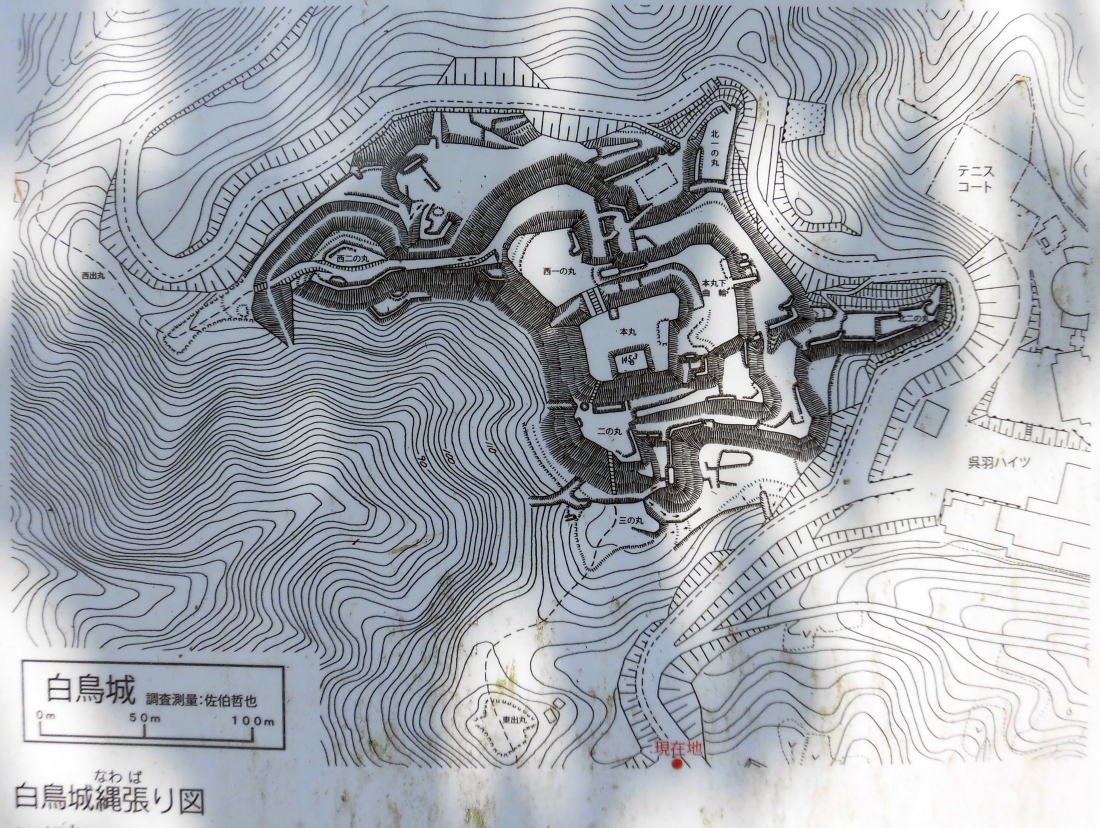

天守台に設置された城の平面図(拡大可)

天守台

本丸跡

本丸跡

本丸跡から富山市街を望む

本丸跡

本丸跡

本丸跡

二の丸から本丸に上がる階段

二の丸井戸跡

二の丸跡

二の丸跡

空堀跡

東出丸跡

登城口

登城口から城址までの距離は310mである。

本丸跡までは徒歩10分弱であった。

登城口(駐車場奥)に建つ城址碑

縄張図(駐車場に設置されている説明版より)

呉羽丘陵の最高峰にあり、眼下に富山平野を一望できる。

寿永2年(1183年)に源義仲の武将今井四郎兼平が陣を張ったとするのが最初の記録である。その後数々の古文献にこの城のことが見え

るが、豊臣秀吉の陣が富山城の佐々成政を攻めたときに陣を構えたことがよく知られている。

現在、秀吉本営の白鳥城の遺構はほとんど失われたが、昭和56年からの発掘調査によれば、本丸は空堀で囲まれ、周囲からはいくつかの

土塁跡や敷石跡が発見されている。

出土の遺物には、土師質土器の越前焼スリバチ、中国製の染め付け碗などがある。分析の結果、16世紀後半のもので、秀吉の時代と

一致し、その多くが富山県外のものとされ、主として東海から移動してきた兵が携えてきたと考えられる。

秀吉軍と佐々成政の伝承が富山に根強く語り継がれているのも、それだけ印象に残る出来事が多々あったからであろう。

<現地案内板より>

白鳥城

本丸下郭跡

二の丸井戸跡

空堀跡

三の丸跡

三の丸跡