さ い き

佐伯城

| 所在地 | 大分県佐伯市大手町 |

| 形式 | 山城 |

| 主な城主 | 毛利高政・高慶・高標(たかすえ) |

| 遺構 | 三の丸櫓門・曲輪・石垣・ |

| 三の丸御殿の一部(他所へ移築) | |

| 指定・選定 | 国指定史跡・続日本100名城 |

| 訪城年月日 | 2025年3月22日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

| 車での登城 | 不可 |

北の丸跡

〜北端部(写真奥部)に北の丸二重櫓が建っていた〜

北の丸跡

北の丸水の手門跡

〜「若宮の道」から登るとこの虎口に出る〜

西の丸大門跡

〜「登城の道」「翠明の道」から登るとこの場所に到達する〜

独歩碑の道の終点である本丸外曲輪虎口

本丸北にある喰い違い虎口

〜北の丸から本丸に入る虎口で櫓門が建っていた〜

西の丸跡からの眺望

〜写真右側の石檀は西の丸二重櫓の跡である〜

二の丸跡からの眺望(川は番匠川)

西の丸跡

西の丸跡

二の丸虎口

〜西の丸から二の丸に入る虎口で櫓門が建っていた〜

二の丸跡

〜山頂では最大の曲輪である。城の中枢部が山麓に移された

後は荒廃していたが、6代藩主毛利高慶の時、宝永〜享保の

大修築が行われ、居館や二重櫓、平櫓などが建てられた〜

二の丸跡

廊下橋跡と本丸石垣

廊下橋跡

〜本丸と二の丸を繋ぐ橋で、往時は名前の如く屋根と塀の

ある橋であった〜

本丸虎口

〜こちらが本来の本丸虎口であり、本丸に入る唯一の虎口

であった〜

本丸跡から二の丸跡を望む

天守台上にある毛利神社跡

〜神社の祭神は藩祖・毛利高政と8代藩主・高標である。

太平洋戦争時の空襲で破壊され、現在は石祠だけが残る〜

本丸天守台

〜石垣上には三重三階の天守が建っていたが、築城後

程なくして失われ、以後再建されることはなかった〜

本丸跡

本丸跡

本丸への入口

〜現地案内板の鳥瞰図によると、この場所には入口はなく、

昭和3年(1928)に天守台跡に毛利神社が創建された際に

新設されたものである〜

本丸石垣

本丸石垣

本丸外曲輪からの眺望

本丸外曲輪の二重櫓跡

本丸外曲輪虎口

〜ここに冠水門があった〜

登山道は4ルートあり、そのうちの「独歩碑の道」で登る。

山頂の本丸跡までは20分程度である。

城山の登り口

三の丸跡

〜寛永14年(1637)、3代藩主毛利高尚の時、山麓に三の

丸が造成され、藩主の居館もそこに移された。三の丸御殿の

玄関部分が昭和45年まで現存していたが、佐伯文化会館建

設のために解体され、市内船頭町に移築された(住吉御殿)。

その佐伯文化会館も令和4年に取り壊されている〜

三の丸石垣

三の丸櫓門

城山の山麓に建つ三の丸櫓門(現存門、県指定有形文化財)

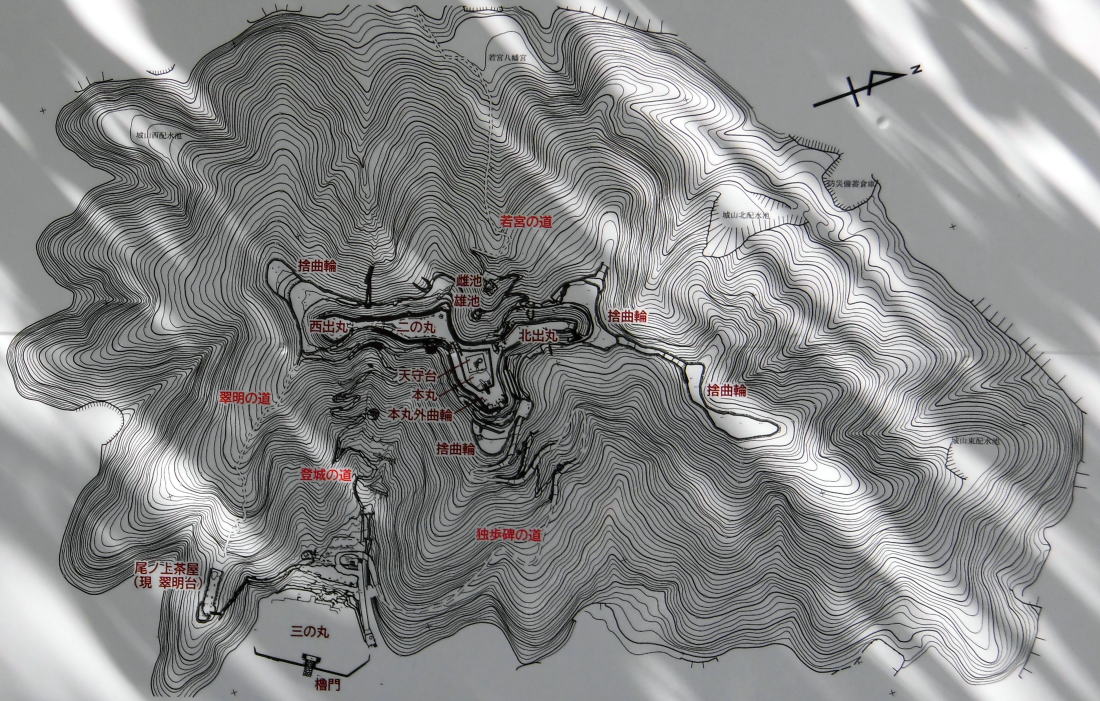

佐伯城縄張図

佐伯城

佐伯城は、慶長6年(1601)に豊後の国南部の佐伯へ入部した、毛利高政が築いた近世城郭です。番匠川河口の八幡山(現城山・標高

144m)の山頂部に本丸、二の丸等の曲輪群、山麓に三の丸を配置し、城道が両者を結びます。また、山全体を保護するため、雨水や地下水

の排水・調整機能を担った雄池・雌池を造成し、江戸時代中期には曲輪の斜面を守る雛壇状石垣を築造しました。

近世初頭に、それまでの城郭構造と築城技術を融合して築かれ、山体全体を維持してきた工夫が残る城郭として、我が国の近世城郭の

あり方を知る上で貴重な遺跡です。

<現地案内板より>

本丸外曲輪虎口に建つ城址碑

本丸外曲輪下の雛壇状石垣

登り口に立つ佐伯城鳥瞰図(拡大可)

廊下橋跡

本丸二重櫓跡

〜本丸入口階段を登りきったところに建っていた〜

本丸外曲輪虎口

三の丸櫓門説明版(拡大可)