武蔵松山城

| 所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字北吉見 |

| 形式 | 平山城 |

| 主な城主 | 上田氏・太田氏・松平氏 |

| 遺構 | 曲輪・空堀・土塁・土橋 |

| 指定・選定 | 国指定史跡 |

| 訪城年月日 | 2022年10月19日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

| 車での登城 | 不可 |

本曲輪北虎口(切通し)

三ノ曲輪と曲輪4を繋ぐ土橋

松山城跡遠望(川は市野川)

本曲輪と兵糧倉の間の空堀

三ノ曲輪と曲輪4の間の空堀

三ノ曲輪と曲輪4の間の空堀

三ノ曲輪

三ノ曲輪

〜東西約18m、南北約60mという細長い曲輪である〜

二ノ曲輪

〜広さは東西約60m、南北約64mと本曲輪よりも広い〜

本曲輪と二ノ曲輪の間の空堀

本曲輪

〜東西約45m、南北約45mの広さである〜

本曲輪

本曲輪

〜西側登城口から登ると徒歩4分程でいきなり本曲輪に着く〜

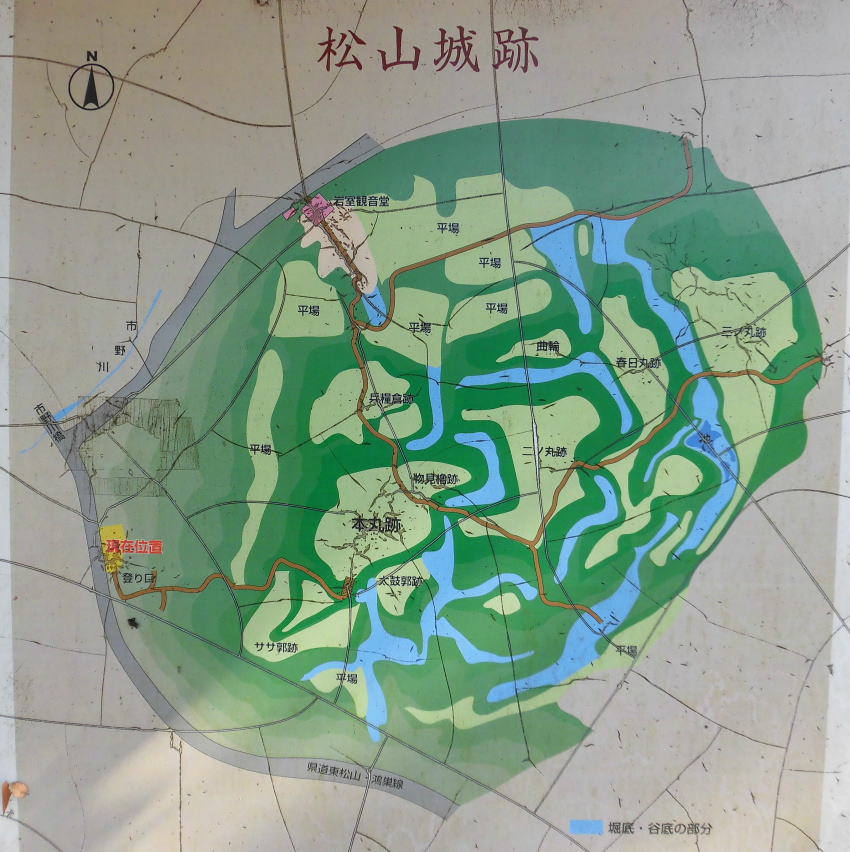

縄張図(西側登城口案内板)

西側登城口(県道東松山鴻巣線沿い)

この城跡は、市野川が形成した広大な低地に突き出た丘陵の東端に築かれており、戦国期に幾度もの攻防戦が行われた北武蔵地方屈指の

平山城である。現存する城跡は当時の姿を良好にとどめており貴重な文化財である。

市野川に突き出た部分から本丸、二の丸、春日丸、三の丸が南西から北東に向って一直線に並び、その両側に多くの曲輪や平場をもっている。

また、兵糧倉跡や物見櫓跡なども残されている。

城の歴史は古く、古代にさかのぼるとさえ言われるが、一般的には鎌倉時代末期の新田義貞陣営説、応永年間初期の上田左衛門尉築城説、

応永23年(1416)ごろの上田上野介築城説などがある。

しかしながら、城郭としての体裁を整えたのは、15世紀半ば太田氏が江戸・川越・岩槻の各城を築いた時期に近いものと思われる。

この城が天下に知られたのは、今から約450年前の天文年間から永禄年間のことであり、城をめぐる上杉氏・武田氏・北条氏の争奪戦は

有名である。のち豊臣勢に攻められて、天正18年(1590)に落城した。歴代の城主上田氏の滅亡後は松平家広の居城となったが、後を継いだ

弟忠頼が慶長6年(1601)浜松に転封されたのを最後に廃城となった。

平成20年に国指定史跡となっている。

<現地案内板より>

武蔵松山城

兵糧倉

二ノ曲輪

曲輪4

曲輪4