み ざ わ

三沢城

本丸跡

鳥居丸から本丸を望む

大手門跡

| 所在地 | 島根県仁多郡奥出雲町三沢(要害山) |

| 形式 | 山城 |

| 主な城主 | 三沢為国 |

| 遺構 | 曲輪・石垣・堀切・土塁・井戸 |

| 指定・選定 | 県指定史跡 |

| 訪城年月日 | 2020年4月24日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

| 車での登城 | 可(大手口下の駐車場まで) |

井戸跡(鳥居丸)

〜深さは9m余りあるらしいが完全に埋まっている〜

三沢池

「亀岩」と呼ばれる亀の形をした岩(本丸跡)

本丸跡

本丸跡

鳥居丸下の無名郭

井戸跡(鳥居丸)

七曲りの石垣

二の丸跡

大手門跡

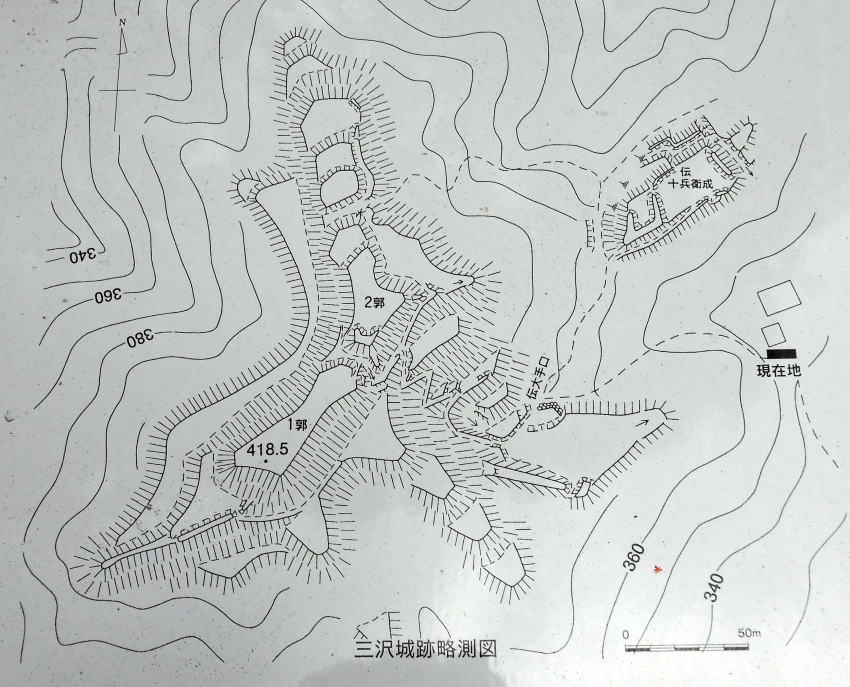

三沢城跡略測図(登城口案内板)

三沢城

三沢城跡は、北に斐伊川、南はその支流阿井川にはさまれた標高418mの鴨倉山を中心に位置し、南は中国山脈が一望でき、西は阿井川

への急峻な山腹を活し、山陰・山陽を結ぶ要衝の地につくられている。

築城は14世紀初頭に三沢郷地頭の三沢氏によって築城されたと伝えられ、北側と東側の尾根を中心に大小30以上の曲輪が確認されて

いる。地元では1郭を「本丸」、2郭を「鳥居ヶ丸」と呼んでいるが、南端の土檀を櫓台と見て2郭を主郭(本丸)とする考えもある。虎口が数か所

確認されるほか、大手口には石垣が残っている。

三沢氏は、築城後勢力を拡大し、16世紀はじめ頃には横田庄内の高鍔山に藤ヶ瀬城を築き、さらに仁多郡のほか大原郡にも所領を持ち、

出雲国内最強の国人として、後に出雲を支配する尼子氏にとっても侮りがたい勢力を持ったと伝えられている。

この城跡は、土塁・堀切・桝形など中世山城の遺構をよくとどめており戦国時代の豪快な縄張りの山城として貴重である。なお、城域内の現在

地からの登り道は、比較的緩で、本丸まで徒歩20分の道のりである。

<現地案内板より>

登城口

〜山頂まで20分とあるが、10分程度で到達した〜

三沢池

十兵衛坦

〜草木が鬱蒼としていて形状が確認しづらい〜

十兵衛坦(じゅうべえなり)

〜城主の館跡とされ、平時にはここで政務が行われた〜

本丸から鳥居丸を望む

鳥居丸北下の城濠

本丸南下の「岩棚」と呼ばれる郭

本丸跡からの眺め

本丸跡

鳥居丸から本丸を望む

鳥居丸下段の郭

諏訪社壇(鳥居丸)

〜この場所に守護神として諏訪神社(三沢氏の祖は信州)を

祀っていた〜

鳥居丸跡

本丸と鳥居丸の間の堀切

本丸下の無名郭

本丸下の無名郭

〜城址碑と説明板がある〜

二の丸跡

大手門跡に立つ道標

大手門石垣

登城口案内板

m