市場城

| 所在地 | 愛知県豊田市市場町城 |

| 形式 | 山城 |

| 主な城主 | 鱸(すずき)氏 |

| 遺構 | 曲輪・石垣・空堀・竪堀 |

| 指定・選定 | 市指定史跡 |

| 訪城年月日 | 2018年11月12日 |

| 満足度 | A B C D E |

| 登城難易度 | A B C D E |

| 車での登城 | 可 |

本丸南側にある帯曲輪の石垣

本丸東下の曲輪から本丸を見上げる

本丸跡

本丸南側にある帯曲輪

本丸南側にある帯曲輪の石垣

市場城主の供養塔(鳥居の先)

市場城主の供養塔

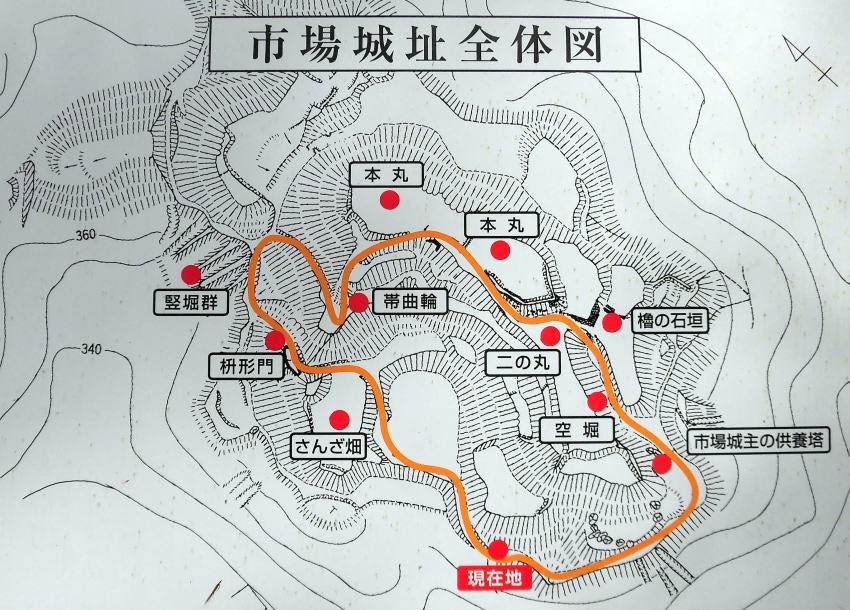

登城道の途中に設置されている案内板

市場城は標高380mの山頂から中腹に位置する山城で、かつて小原谷大草城と呼ばれました。小原地区には大平城・大洞城・仁木城・

田代城などの中世の山城がありますが、その中でも市場城は拠点としての役割を担っていたと考えられています。

室町時代が始まる応永年間(1394〜1482)には、足助重春の一族が小原谷市場古城に居城し、長禄3年(1459)には、鱸藤五郎親信

が足助の鈴木小次郎忠親から小原谷を与えられ領有しました。その後、文亀2年(1502)に鱸藤五郎親信が市場城を築き、第2代肥後守

永重、第3代伊賀守直重、第4代越中守重愛までの88年間、市場城は鱸氏4代の居城でした。重愛は徳川家康の下で大功をたてて、天正

11年(1583)に領地を加増され、城の石垣を積み、曲輪を構えるなど城郭の大改修を行って堅城としました。しかし、重愛は、天正18年

(1590)関東移封の命に従わなかったため市場城を退去させられ、文禄元年(1592)廃城となったと伝えられています。

山頂がいわゆる本丸跡で、その南側には石垣が積まれ、西側には二の丸があります。また、帯曲輪が二重、三重に巡らされており、「竪堀

群」や「桝形門」、「さんざ畑」と呼ばれている家老屋敷跡があります。竪堀群は、戦国期には全国的に多用されましたが、石垣が積まれる戦国

末期には築かなくなり、愛知県下では旭地区の小渡城とこの城においてのみ見られます。

江戸時代の浅野文庫「諸国古城之図」にも、この市場城が掲載されており、中世の城郭史上、貴重なものです。

<現地案内板より>

市場城

さんざ畑

〜家老尾形三左衛門の屋敷跡といわれる〜

桝形門石垣

桝形門跡

畝状竪堀

本丸南側の石垣

本丸東下の曲輪

本丸跡

本丸跡

本丸虎口

本丸南側にある帯曲輪の石垣

二の丸直下の空堀

二の丸直下の空堀

二の丸跡